企業でのキャリアカウンセリングで、多い相談が「職場の人間関係」です。仕事の場合は、苦手な人がいたとしても、業務上の関係で避けることが難しいケースが多々あります。職場における人間関係に悩む原因から紐解き、どのように解消すればよいのか、具体的なポイントを紹介します。

Contents

人間関係の悩みが生じるプロセス

人間関係の悩みは、私たちの生活の中で頻繁に発生するものであり、さまざまな要因によって引き起こされます。この悩みが生じるプロセスを理解することは、問題解決の第一歩となります。以下に、人間関係の悩みが生じる主なプロセスを説明します。

期待の不一致

人間関係の悩みの根本原因の一つは、期待の不一致です。人は互いに対して様々な期待を抱きますが、それが共有されずにすれ違うことが多いです。例えば、友人関係では「もっと頻繁に連絡を取ってほしい」と思う一方で、相手は「自由に時間を過ごしたい」と感じている場合があります。このような期待の違いが、関係に亀裂を生じさせます。

コミュニケーションの不足

効果的なコミュニケーションが欠如すると、誤解や摩擦が生じやすくなります。言葉だけでなく、非言語コミュニケーションも重要です。表情や態度、身振り手振りが意図を伝える重要な手段であるため、これが適切に行われないと、相手の気持ちを誤解することが多いです。

感情の蓄積と爆発

小さな不満や不安が積もり積もると、大きな問題へと発展します。例えば、職場での些細なミスや同僚の言動に対する不満が積み重なると、やがて感情が爆発し、大きな対立を引き起こすことがあります。感情を適切に処理し、早期に解決策を見つけることが重要です。

誤解と偏見

人はしばしば相手の行動や言動を自分の視点から解釈し、その結果誤解が生じることがあります。また、過去の経験や先入観に基づいて相手を判断することもあります。これにより、相手の意図や行動を正確に理解できず、関係が悪化することがあります。

競争と嫉妬

職場や学校など、競争が激しい環境では、嫉妬や競争心が人間関係を複雑にします。成功や成果を巡る競争が激化すると、協力や友情が損なわれることがあります。このような状況では、他人を敵視する傾向が強まり、対立が深まります。

個人の価値観の違い

価値観の違いも人間関係の悩みを引き起こします。例えば、仕事に対する姿勢や生活スタイル、宗教や文化に対する考え方の違いが原因で、相手との関係にズレが生じることがあります。これらの価値観の違いを理解し、尊重することが求められます。

ストレスとプレッシャー

現代社会では、仕事や家庭、個人の目標達成に対するストレスやプレッシャーが増大しています。これが原因でイライラや焦りが募り、周囲の人との関係に悪影響を及ぼします。ストレス管理やリラクゼーションの方法を見つけることが、関係改善に役立ちます。

人間関係の維持と発展

人間関係を長期間にわたって維持し、発展させるためには、相互理解と協力が不可欠です。しかし、生活環境の変化や個人の成長に伴い、関係が変化することもあります。これに対応できず、関係が疎遠になることがあります。定期的なコミュニケーションと関係の見直しが重要です。

人間関係の悩みは、様々な要因が絡み合って生じる複雑な問題です。期待の不一致、コミュニケーションの不足、感情の蓄積、誤解と偏見、競争と嫉妬、価値観の違い、ストレスとプレッシャーなどが主な原因となります。これらの問題に対処するためには、オープンな対話と相互理解、適切なストレス管理が重要です。問題を早期に発見し、解決策を見つけることで、より健全な人間関係を築くことができるでしょう。

職場でストレスを感じやすい人間関係

職場でのストレスは、多くの人にとって避けられない問題です。特に、人間関係に起因するストレスは、職場環境や業務効率に大きな影響を与えます。以下に、職場でストレスを感じやすい人間関係について、具体的な要因とその対処法をで説明します。

上司との関係性

コミュニケーションの問題

上司とのコミュニケーションが円滑に行われない場合、誤解や情報の伝達ミスが生じやすくなります。例えば、上司が指示を明確に伝えなかったり、フィードバックが不足していると、従業員は自身の業務の進行や成果について不安を感じやすくなります。さらに、上司が一方的に話すだけでなく、部下の意見や提案を無視するような場合も、ストレスの原因となります。効果的なコミュニケーションを取るためには、双方が開かれた対話を心掛け、問題や課題を共有する姿勢が重要です。

過剰な期待とプレッシャー

上司からの期待が高すぎたり、プレッシャーが過度にかかると、従業員はストレスを感じやすくなります。例えば、過度な業務量や厳しい納期に対するプレッシャー、または成果に対する高い要求が繰り返される場合、従業員は自分の能力に疑問を持ち、自信を失うことがあります。このような状況では、上司は適切な目標設定や業務の分配を行い、従業員が無理なく仕事に取り組める環境を整えることが求められます。

支援の不足

上司が従業員に対して十分なサポートを提供しない場合、従業員は孤立感や無力感を感じやすくなります。具体的には、業務上の困難に直面した際に上司から適切な指導や助言が得られなかったり、必要なリソースやツールが提供されなかったりする場合です。また、上司が従業員の努力や成果を認めない、または正当に評価しない場合も、モチベーションの低下やストレスの増加につながります。従業員が安心して業務に集中できるよう、上司は適切な支援と評価を行うことが重要です。

同僚との関係性

コミュニケーションの問題

同僚とのコミュニケーションがうまくいかない場合、誤解や摩擦が生じやすくなります。例えば、情報共有が不足していると業務の進行に支障が出たり、連携がうまく取れなかったりします。また、意見の食い違いや対話の不足が原因で、職場内での関係がぎくしゃくすることもあります。同僚との円滑なコミュニケーションを取るためには、オープンな対話を心掛け、お互いの意見や感情を尊重することが重要です。

業務分担の不公平感

業務分担が不公平だと感じると、同僚に対するストレスが増加します。例えば、自分だけが過度に業務を抱え込んでいる場合や、他の同僚が怠けていると感じる場合です。このような状況では、不満や苛立ちが募り、チーム全体の士気も低下してしまいます。公平な業務分担を実現するためには、上司やチームリーダーが全体の業務量を把握し、適切に調整することが求められます。また、各メンバーが互いにサポートし合う文化を育てることも重要です。

部下との人間関係の問題

コミュニケーションの問題

部下とのコミュニケーションがうまくいかない場合、誤解や摩擦が生じやすくなります。例えば、指示が正しく伝わらない、部下が報告や相談を怠るなどが考えられます。また、部下がフィードバックを受け入れない場合や、意見を求めても反応が乏しい場合も、上司はストレスを感じることがあります。効果的なコミュニケーションを取るためには、明確な指示を出し、オープンな対話を促進することが重要です。

パフォーマンスの問題

部下のパフォーマンスが期待に達していない場合、上司はストレスを感じやすくなります。例えば、部下が締め切りを守らない、仕事の質が低い、あるいは成果が出ない場合です。これにより、上司は自分の業務にも影響が及び、プレッシャーを感じることになります。このような状況を改善するためには、定期的な評価とフィードバックを行い、部下のスキルアップを支援することが求められます。

モチベーションの欠如

部下のモチベーションが低い場合、チーム全体の士気に影響を与え、上司にとって大きなストレス要因となります。例えば、部下が仕事に対して消極的であったり、プロジェクトに対する意欲が見られない場合です。このような状況では、上司は部下のモチベーションを上げるための工夫をしなければなりません。具体的には、目標設定の明確化や業務の意義を伝えること、適切な報酬や認識を与えることが効果的です。

職場でのストレスを感じやすい人間関係には、上司、同僚、部下との関係、職場の文化、そして個人的な要因が関与しています。これらの要因に対処するためには、オープンなコミュニケーション、適切なサポート、ポジティブな職場文化の促進、そして自己管理が不可欠です。職場でのストレスを軽減し、より良い人間関係を築くためには、個人と組織が協力して取り組むことが重要です。

人間関係のストレスを溜めすぎると

人間関係のストレスを溜めすぎると、個人の健康や生活の質に深刻な影響を及ぼすことがあります。以下に、その具体的な影響と対策について説明します。

心理的影響

人間関係のストレスは、まず心理的な影響を及ぼします。持続的なストレスは、次のような精神的健康問題を引き起こす可能性があります。

うつ病と不安障害

ストレスが長期間続くと、うつ病や不安障害を引き起こすリスクが高まります。これらの状態は、日常生活において意欲や集中力を低下させ、全体的な生活の質を著しく低下させます。

感情の不安定

ストレスを溜め込むことで、感情のコントロールが難しくなり、些細なことで怒りや悲しみが爆発することがあります。このような感情の不安定は、さらに人間関係を悪化させ、負の連鎖を生み出します。

身体的影響

精神的なストレスは、身体的な健康にも直接的な影響を与えます。以下に、主な身体的影響を挙げます。

心臓病

持続的なストレスは、心臓病のリスクを高めることが研究によって示されています。ストレスホルモンの分泌が増加し、血圧が上昇することで、心臓に負担がかかります。

免疫機能の低下

ストレスは免疫系にも悪影響を及ぼし、病気にかかりやすくなります。風邪やインフルエンザに対する抵抗力が低下し、回復も遅くなることがあります。

消化器系の問題

ストレスは消化器系にも影響を与え、胃痛や消化不良、過敏性腸症候群(IBS)などの症状を引き起こすことがあります。食欲の変動や体重の増減もよく見られます。

社会的影響

ストレスが溜まると、社会生活にも影響を及ぼします。人間関係が悪化し、孤立感が強まることがあります。

人間関係の悪化

ストレスにより感情が不安定になると、友人や家族、同僚との関係が悪化することがあります。誤解や対立が増え、人間関係が壊れるリスクが高まります。

孤立感

ストレスを感じ続けると、他人との関わりを避けるようになり、孤立感が強まります。社会的なサポートが減少すると、さらにストレスが増幅されるという悪循環に陥ることがあります。

パフォーマンスの低下

職場や学業においても、ストレスは大きな影響を及ぼします。

生産性の低下

ストレスが原因で集中力や意欲が低下し、生産性が落ちます。ミスが増え、業務の質が低下することがあります。

学業成績の低下

学生の場合、ストレスは学業成績にも影響します。試験前の不安やプレッシャーが集中力を奪い、成績が悪化することがあります。

ストレス管理の方法

人間関係のストレスを軽減し、健康を保つためには、適切なストレス管理が不可欠です。以下にいくつかの方法を紹介します。

コミュニケーションの改善

オープンで率直なコミュニケーションを心がけることが重要です。感じていることを相手に伝えることで、誤解や対立を避けることができます。

リラクゼーション技術の活用

瞑想やヨガ、深呼吸などのリラクゼーション技術を日常的に取り入れることで、ストレスを軽減することができます。

趣味や興味を持つ活動

ストレス解消のために、趣味や興味を持つ活動に時間を割くことも効果的です。これにより、リフレッシュでき、ストレスに対処しやすくなります。

専門家の助けを求める

必要に応じて、カウンセラーや精神科医などの専門家に相談することも重要です。専門的なサポートを受けることで、ストレスを効果的に管理することができます。

人間関係のストレスを溜めすぎることは、心理的、身体的、社会的に深刻な影響を及ぼします。これを防ぐためには、適切なストレス管理が不可欠です。コミュニケーションの改善やリラクゼーション技術の活用、趣味の時間を大切にすること、そして専門家の助けを求めることで、ストレスを軽減し、健康な生活を送ることができます。

職場の人間関係が良好だとどうなるのか

職場の人間関係が良好であることは、個人と組織の両方にとって非常に重要です。以下に、職場の人間関係が良好であるとどのような効果があるのか説明します。

個人の心理的健康の向上

ストレスの軽減

良好な人間関係は、職場でのストレスを軽減する効果があります。互いにサポートし合う環境では、プレッシャーや困難な状況に対処するための支援が得られやすく、心理的な負担が軽減されます。

仕事の満足度向上

同僚や上司との関係が良好であると、仕事に対する満足度が向上します。ポジティブなフィードバックや感謝の言葉を受けることで、自己肯定感が高まり、仕事に対するモチベーションが維持されます。

生産性と業績の向上

効率的なコミュニケーション

良好な人間関係は、円滑なコミュニケーションを促進します。情報共有がスムーズに行われるため、業務の効率が上がり、ミスや誤解を減らすことができます。これにより、生産性が向上し、プロジェクトの成功率も高まります。

協力とチームワークの強化

チームメンバー同士の信頼関係が強いと、協力しやすくなります。互いの強みを活かし、弱点を補完し合うことで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。問題解決や創造的なアイデアの出現も促進されます。

職場環境の改善

ポジティブな雰囲気の形成

良好な人間関係は、職場の雰囲気をポジティブにします。笑顔や会話が絶えない職場では、働くこと自体が楽しくなり、社員のモラルが高まります。ポジティブな雰囲気は、社員の定着率を高め、新しい人材の採用にも好影響を与えます。

職場の文化の強化

信頼と尊重を基盤とした良好な人間関係は、職場の文化を強化します。企業の価値観や目標に対する一体感が生まれ、組織全体が同じ方向に向かって進むことが容易になります。これにより、組織のビジョン達成が現実味を帯びます。

社員の成長とキャリア発展

継続的な学びと成長

良好な人間関係は、継続的な学びと成長を促進します。同僚や上司からのフィードバックやアドバイスを受け入れやすくなり、自身のスキルや知識を高める機会が増えます。これにより、キャリアの発展がスムーズに進みます。

メンターシップとサポート

職場での良好な関係は、メンターシップの機会を提供します。経験豊富な先輩や上司からの指導を受けることで、キャリアの方向性や成長のための具体的なアドバイスを得ることができます。これにより、自己成長が促進されます。

組織の競争力向上

イノベーションの促進

良好な人間関係は、イノベーションを促進します。オープンなコミュニケーションと信頼に基づく環境では、新しいアイデアや提案が出やすくなります。異なる視点や専門知識を持つ人々が協力することで、革新的なソリューションが生まれやすくなります。

顧客満足度の向上

内部の人間関係が良好であると、外部の顧客対応にもポジティブな影響を与えます。社員同士が協力し合うことで、顧客へのサービスや対応の質が向上し、顧客満足度が高まります。これにより、顧客のリピート率やロイヤルティが向上し、ビジネスの成長に寄与します。

職場の人間関係が良好であることは、個人の心理的健康、生産性、職場環境、社員の成長、組織の競争力に対して多大なプラスの影響を与えます。良好な人間関係を築くためには、オープンなコミュニケーション、相互尊重、協力とサポートの文化を促進することが不可欠です。組織全体でこれらの価値観を共有し、実践することで、健全で生産的な職場環境を作り上げることができます。

悩みの解消方法 仕事のストレス

仕事のストレスは、多くの人が日常的に直面する問題です。ストレスを放置すると、心理的・身体的健康に悪影響を及ぼすだけでなく、仕事のパフォーマンスにも影響を与えます。以下に、仕事のストレスを解消するための具体的な方法を紹介します。

ストレスの原因を特定する

まず、ストレスの具体的な原因を特定することが重要です。業務の負担、上司や同僚との人間関係、仕事の不安定さなど、何がストレスの元となっているのかを明確にしましょう。日記をつけることや、自分の感情を整理する時間を持つことで、ストレスの原因を明確にすることができます。

タイムマネジメント

優先順位の設定

効果的なタイムマネジメントは、ストレスを軽減するための基本です。業務の優先順位を明確にし、重要なタスクから取り組むようにしましょう。Todoリストを作成し、達成した項目をチェックしていくことで、達成感を得ることができます。

スケジューリング

一日のスケジュールを立て、適切な休憩時間を設けることも大切です。集中して仕事をする時間とリラックスする時間をバランスよく配置することで、ストレスを溜めにくくなります。

コミュニケーションの改善

上司や同僚との対話

仕事のストレスを軽減するためには、上司や同僚との良好なコミュニケーションが欠かせません。困っていることや改善したい点について、率直に話し合うことが重要です。また、建設的なフィードバックを受け入れる姿勢を持ち、互いにサポートし合う環境を作ることが効果的です。

コミュニケーションスキルの向上

自己表現やアサーション(自己主張)スキルを向上させることで、ストレスの原因となる誤解や対立を減少させることができます。積極的にトレーニングやセミナーに参加し、コミュニケーション能力を高めましょう。

メンタルヘルスケア

リラクゼーション技術

瞑想、深呼吸、ヨガなどのリラクゼーション技術を日常生活に取り入れることで、ストレスを軽減することができます。これらの技術は、心身のリラックスを促し、ストレスホルモンの分泌を抑制する効果があります。

趣味やリクリエーション

趣味やリクリエーション活動に時間を割くことで、仕事から離れてリフレッシュすることができます。音楽を聴いたり、スポーツをしたりすることで、心のバランスを保つことができます。

体調管理

適度な運動

運動はストレス解消に非常に効果的です。定期的に運動をすることで、ストレスホルモンのレベルが低下し、気分がリフレッシュされます。ジョギングやウォーキング、ジムでのトレーニングなど、自分に合った運動を取り入れましょう。

栄養バランスの取れた食事

バランスの取れた食事を心がけることで、体の健康を保つことができます。特に、ビタミンBやマグネシウムを含む食品は、ストレスに対する抵抗力を高める効果があります。

十分な睡眠

質の高い睡眠は、ストレスの解消に不可欠です。就寝前のリラクゼーションや、規則正しい生活リズムを作ることで、良質な睡眠を確保しましょう。

プロフェッショナルの助けを借りる

カウンセリング

必要に応じて、カウンセラーや心理療法士の助けを求めることも重要です。専門家との対話を通じて、ストレスの原因や対処法について深く理解し、効果的なストレス管理方法を学ぶことができます。

ストレスマネジメントプログラム

企業によっては、ストレスマネジメントプログラムを提供しているところもあります。これらのプログラムに参加することで、効果的なストレス対処法を学び、実践することができます。

ソーシャルサポート

同僚や家族との交流

同僚や家族、友人との交流は、ストレス解消に大きな役割を果たします。困難な状況に直面したときに、相談できる相手がいることは大きな支えとなります。感情を共有し、助け合うことで、ストレスを軽減することができます。

サポートグループの活用

職場内外のサポートグループに参加することも有益です。共通の課題を持つ人々と交流することで、解決策やアドバイスを得ることができます。また、自分の経験を他者と共有することで、ストレスが軽減されることもあります。

仕事のストレスを解消するためには、ストレスの原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。タイムマネジメント、コミュニケーションの改善、メンタルヘルスケア、体調管理、プロフェッショナルの助け、そしてソーシャルサポートを活用することで、ストレスを効果的に管理し、健全な職場環境を維持することができます。これにより、仕事のパフォーマンスが向上し、個人の幸福感も高まります。

関連コンテンツ

自分の考え方や環境を変える

仕事のストレスを軽減するためには、自分の考え方や環境を変えることが有効です。以下に、具体的な方法を紹介します。

自分の考え方を変える

ポジティブ思考の導入

ネガティブな考え方は、ストレスを増幅させる要因となります。ポジティブ思考を導入することで、困難な状況に対する捉え方が変わり、ストレスを軽減することができます。例えば、失敗を成長の機会と捉えることで、自己肯定感を高めることができます。

リフレーミング

リフレーミングとは、物事を別の視点から見ることです。例えば、厳しい上司の指導を「成長のためのフィードバック」と捉え直すことで、ストレスを感じにくくなります。この方法を日常的に取り入れることで、より柔軟な考え方が身に付きます。

マインドフルネス

マインドフルネスとは、現在の瞬間に意識を集中させることです。過去の失敗や未来の不安に囚われることなく、今この瞬間に集中することで、ストレスを軽減することができます。瞑想や深呼吸を取り入れることで、マインドフルネスを実践することができます。

環境を変える

職場環境の改善

物理的な職場環境を整えることも、ストレス軽減に効果的です。デスクの整理整頓や、快適な椅子や照明を導入することで、作業効率が上がり、ストレスが減少します。また、植物を置くことでリラックス効果を得ることができます。

作業環境の多様化

同じ場所で長時間働くことは、ストレスを感じやすくします。可能であれば、リモートワークやコワーキングスペースを利用することで、作業環境を多様化しましょう。新しい環境で働くことで、気分転換が図れ、創造性が高まることがあります。

仕事の進め方を変える

タイムマネジメント

効果的なタイムマネジメントは、仕事のストレスを軽減するために重要です。タスクを優先順位付けし、スケジュールを立てて計画的に業務を進めることで、時間に追われるストレスを減らすことができます。また、適切な休憩を取り入れることで、集中力を維持することができます。

タスクの分担

仕事の負担を軽減するために、タスクの分担を考えましょう。チームで協力し合い、各メンバーの強みを活かすことで、効率的に業務を遂行することができます。自分一人で抱え込まず、適切に仕事を分担することが大切です。

健康管理

適度な運動

運動はストレス解消に非常に効果的です。定期的に運動することで、ストレスホルモンのレベルが低下し、気分がリフレッシュされます。ジョギングやヨガ、ジムでのトレーニングなど、自分に合った運動を取り入れましょう。

栄養バランスの取れた食事

バランスの取れた食事は、身体だけでなく心の健康にも重要です。ビタミンやミネラルを豊富に含む食品を摂取することで、ストレスに対する抵抗力が高まります。特に、ビタミンB群やマグネシウムを含む食品が有効です。

十分な睡眠

質の高い睡眠は、ストレスの解消に不可欠です。就寝前のリラクゼーションや、規則正しい生活リズムを作ることで、良質な睡眠を確保しましょう。睡眠不足はストレスを増幅させる原因となります。

人間関係の改善

オープンなコミュニケーション

職場での良好な人間関係は、ストレスを軽減するために重要です。オープンで率直なコミュニケーションを心がけ、困っていることや改善したい点について話し合うことが大切です。また、感謝の気持ちやポジティブなフィードバックを伝えることで、良好な関係を築くことができます。

サポートネットワークの構築

家族や友人、同僚とのサポートネットワークを築くことで、ストレスを分散させることができます。困難な状況に直面したときに、相談できる相手がいることは大きな支えとなります。また、同僚との定期的な交流を持つことで、職場での孤立感を防ぐことができます。

仕事のストレスを軽減するためには、自分の考え方や環境を変えることが効果的です。ポジティブ思考の導入やリフレーミング、マインドフルネスの実践を通じて考え方を変え、職場環境の改善や作業環境の多様化、タイムマネジメント、適切な健康管理を行うことで、ストレスを効果的に管理することができます。さらに、オープンなコミュニケーションやサポートネットワークの構築を通じて、良好な人間関係を築くことが大切です。これらの方法を実践することで、仕事のパフォーマンスが向上し、個人の幸福感も高まります。

まとめ

会社での人間関係によるストレスは、多くの人が直面する問題です。これには、上司や同僚との対立、不適切なコミュニケーション、職場内の競争や嫉妬などが原因として挙げられます。こうしたストレスは、仕事のパフォーマンス低下や心理的な健康問題を引き起こす可能性があります。

会社での人間関係のストレスを管理するためには、コミュニケーションの改善と適切なストレス管理が不可欠です。これにより、健全な職場環境を維持し、仕事のパフォーマンスを向上させることができます。

職場の人間関係に悩んだら、周りの人に相談したり、制度を利用して配置転換してもらうなど、自ら行動することで、悩みを解決する方法はいくつもあります。しかし、それでも解決できない場合には、転職などで会社(働く環境)を変えてみるのも手です。職場の人間関係に悩み、疲れた人にとっては、より働きやすい環境を築けるのではないでしょうか。

監修者

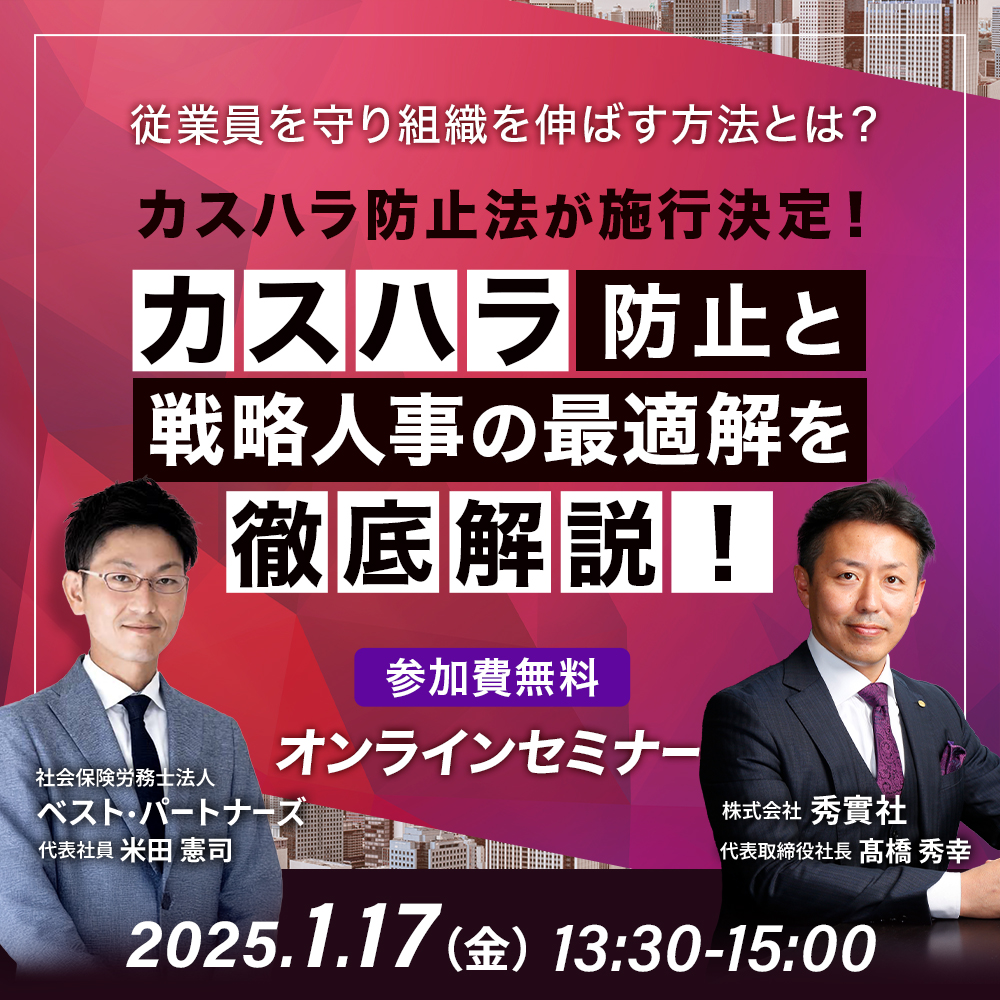

- 株式会社秀實社 代表取締役

- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。

最新の投稿

2 人事評価制度2024年12月14日⑧「人事評価制度」とキャリア形成:成長を支援する評価の役割

2 人事評価制度2024年12月14日⑧「人事評価制度」とキャリア形成:成長を支援する評価の役割 2 人事評価制度2024年12月13日⑦「人事評価制度」が変える人材育成:フィードバック文化の醸成

2 人事評価制度2024年12月13日⑦「人事評価制度」が変える人材育成:フィードバック文化の醸成 2 人事評価制度2024年12月12日⑥中小企業における「人事評価制度」の作り方と成功事例

2 人事評価制度2024年12月12日⑥中小企業における「人事評価制度」の作り方と成功事例 2 人事評価制度2024年12月11日⑤「人事評価制度」が抱える課題とその解決策とは?

2 人事評価制度2024年12月11日⑤「人事評価制度」が抱える課題とその解決策とは?

コメント