仕事において「問題解決能力」が高い人とはどのようなスキルを持っているのでしょうか。本コラムでは、ビジネスシーンで求められる問題解決の基本を整理し、高い能力を持つ人の特徴や具体的なスキルアップ方法を紹介します。問題を効果的に解決するためのヒントが満載です。

Contents

ビジネスにおける「問題」と「課題」の違い

ビジネスの現場では、「問題」と「課題」という言葉が頻繁に使われますが、この二つの言葉は明確に区別して使うことが重要です。これらの概念を混同すると、適切な対策や目標設定が困難になり、結果的に解決への道筋そのものがスムーズに進まなくなってしまいます。本記事では、「問題」と「課題」の違いを整理し、それぞれの具体例や適切な対応策について解説します。

「問題」とは何か?

「問題」とは、現状と理想状態の間に存在するギャップのことを指します。たとえば、「売上が計画通りに伸びない」「顧客満足度が低い」などが典型的な問題の例です。問題は、多くの場合、ビジネスの成果や業績を妨げる要因として表面化します。

問題には以下のような特徴があります。

| 1.目に見える形で現れる | 売上減少やクレーム増加など、数値や現象として捉えられることが多い。 |

| 2.原因が複数ある可能性がある | 一つの問題の背景には、複数の要因が絡み合っていることが多い。 |

| 3.放置すると状況が悪化する | 問題は時間とともに大きくなり、組織全体の目標達成を困難にします。 |

したがって、問題はまずその存在を認識し、現状を正確に把握することが解決の第一歩となります。

「課題」とは何か?

一方で、「課題」とは、問題を解決するために設定された具体的な目標や取り組み事項のことを指します。課題は、解決に向けた行動計画の一部であり、取り組むべき具体的な作業や手順として定義されます。

課題の特徴は以下の通りです。

| 1.具体的かつ実行可能である | 例として、「新規顧客獲得のためのマーケティング戦略を強化する」や「業務手順を標準化して効率を向上させる」といったものが挙げられます。 |

| 2.期限や達成基準が明確 | 課題はSMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)の原則に従い、測定可能で現実的なものとして設定されるべきです。 |

| 3.優先順位がある | 複数の課題が同時に存在する場合、リソース(人材、時間、予算などの限られた資源)や影響度を考慮して優先順位をつけることが求められます。 |

このSMART原則とは、課題を明確(Specific)にし、測定可能(Measurable)で、達成可能(Achievable)な目標に設定し、それが適切(Relevant)であること、さらに期限(Time-bound)を明確にすることを求める考え方です。これにより、課題が実行可能で具体的なものとなり、成果を上げやすくなります。」

課題は、「何を」「いつまでに」「どのように」実行するのかが明確であることが重要です。

「問題」と「課題」の違い

「問題」と「課題」の主な違いは、次の3点に集約されます。

1.視点の違い

問題は「現状と理想の差」を示すものであり、主に現状把握や分析の対象です。一方、課題は「その差を埋めるための具体的な行動」を指し、未来志向の取り組みになります。

2.目的と手段の違い

問題は解決すべき対象そのものであり、課題は問題を解決するための具体的なステップや作業内容です。たとえば、「顧客離れ」という問題がある場合、その課題は「顧客アンケートの実施」や「顧客の信頼や満足度を高める施策の導入」などになります。

3.抽象度の違い

問題は一般的に抽象度が高く、全体像を捉えるために使われる言葉です。一方、課題は個別具体的で、行動や成果を伴う要素として設定されます。

実例での比較

たとえば、ある小売業の企業で「問題」と「課題」を考えると、次のように区別できます。

問題 顧客満足度が前年より10%低下している。

課題 満足度向上のために、スタッフの接客スキルを向上させる研修を実施する。

問題が現状の不満足な部分を指し示すのに対して、課題はその状態を改善するための具体的な行動計画です。

なぜ区別が重要なのか?

問題と課題を明確に区別することで、解決策の優先順位がつけやすくなり、組織として効率的にリソースを活用することが可能になります。また、この区別が曖昧だと、解決策が非現実的なものになったり、本来解決すべき問題が見過ごされるリスクがあります。

たとえば、「売上が低迷している」という問題に対して、課題を「新商品の開発」に設定したとしても、その前に「顧客ニーズの分析」という別の課題を解決しなければ効果は限定的です。

ビジネスにおける「問題」と「課題」は密接に関連しているものの、異なる概念です。「問題」は現状のギャップや障害を指し示し、「課題」はそのギャップを埋めるための具体的な行動計画を意味します。

この二つを正しく理解し、適切に使い分けることで、より効果的な問題解決が可能になります。組織やチーム全体でこれらの概念を共有し、適切に実践することが成功への第一歩となります。

問題解決能力が高い人の特徴

問題解決能力が高い人は、ビジネスや日常業務で発生するさまざまな問題に対して、効果的かつ持続的な解決策を導き出す力を持っています。そのような人にはいくつかの共通した特徴があります。

ここでは、その中でも特に重要な5つの特徴を挙げ、詳しく解説します。

1.本質を見抜く洞察力

問題解決能力が高い人は、目の前にある表面的な事象に惑わされず、問題の根本原因を探り当てる洞察力に優れています。この力を持つ人は、データや事実を基に、現状と理想の間にある本質的なギャップを明確にすることができます。

具体例

ある企業で売上が低下している場合、単に営業成績が悪いと片付けるのではなく、「顧客ニーズの変化」「競合他社の台頭」「商品そのものの競争力不足」など、複数の要因をデータに基づいて分析します。このように問題の本質を特定することで、適切な解決策を導き出せるのです。

2.冷静かつ論理的な思考

問題に直面すると、多くの人は感情的になりやすいものですが、問題解決能力が高い人は冷静さを保ち、論理的に状況を判断します。感情や直感だけに頼らず、客観的なデータや情報を基に分析し、適切な対応を取ります。

具体例

顧客クレームが急増している場合、感情的に「サービスが悪い」と決めつけるのではなく、具体的な苦情内容をデータで分析します。そして、「対応スピードの遅さが原因」「従業員教育の不足」など、論理的に改善点を特定して対処します。

3.効果的なコミュニケーション能力

問題解決には、多くの場合、関係者との協力が不可欠です。問題解決能力が高い人は、効果的なコミュニケーションを通じて、チームや関係者から必要な情報を引き出し、自分の考えを的確に伝えることができます。また、対話を通じて他者の視点を取り入れ、より良い解決策を導きます。

具体例

プロジェクトが遅延した際、関係者とのミーティングを開き、各メンバーの状況を丁寧に聞き取ります。その上で、全員が納得できる解決策を提示し、スムーズに実行に移します。

4.柔軟性と創造力

問題には、解決策が一つとは限りません。問題解決能力が高い人は、既存の枠組みにとらわれず、柔軟かつ創造的な方法を模索します。特に状況が複雑である場合、この柔軟性が新たな視点や解決策を生み出す原動力となります。

具体例

新製品の売上が期待を下回った場合、従来のマーケティング戦略に固執せず、SNSの活用や新たなターゲット層の開拓といった新しい手法を検討します。こうした柔軟な姿勢が、問題解決を成功に導きます。

5.実行力と結果への責任感

どんなに優れた解決策を考えても、それを実行に移さなければ成果は得られません。問題解決能力が高い人は、計画を立てるだけでなく、それを確実に実行し、結果を出す力を持っています。また、実行後の結果を検証し、必要であれば軌道修正を行う責任感も備えています。

具体例

業務効率が低下している場合、業務の流れを見直す計画を立てた後、必要なツールの導入やスタッフへの教育を迅速に実施します。その後も改善状況を継続的にモニタリングし、成果が出ていない場合にはさらなる調整を行います。

問題解決能力が高い人には、このような特徴が見られます。これらの能力は、天性のものだけでなく、経験や日々の努力を通じて培うことができます。これらを意識して実践することで、ビジネスの現場で価値を発揮し、より良い成果を上げることができるでしょう。

関連コンテンツ

問題解決能力が低い人の特徴

問題解決能力が低い人には、特定の行動や考え方に共通する傾向が見られます。これらの特徴は必ずしも問題解決においての全ての課題を示すものではありませんが、解決策を見出す妨げになる重要な要素として指摘できます。

本記事では、「問題解決能力が低い人」に共通する特徴を5つに絞り、それぞれ詳しく解説します。

1.問題を先送りにする傾向がある

問題解決能力が低い人は、直面している問題に対して迅速に取り組むことを避け、解決を先送りにする傾向があります。その結果、問題が悪化し、解決がますます難しくなることがあります。これは「現実逃避」や「目の前の小さな作業に没頭する」行動に現れます。

具体例

会議で繰り返し報告されている顧客クレームについて、「忙しいから後回しにしよう」「まだ深刻ではない」として、調査や対応を遅らせた結果、問題が拡大し、取り返しがつかない状況に陥ることがあります。

改善のポイント

問題の優先順位を明確にし、迅速に対応する習慣を身につける必要があります。「まずは小さな一歩を踏み出す」という心構えが重要です。

2.適切な情報収集ができない

問題解決能力が低い人は、十分な情報を収集しないまま行動することが多く、結果として不完全または誤った解決策に至ることがあります。情報不足や偏ったデータに基づく判断は、問題をさらに複雑にする可能性があります。

具体例

新製品の売上が伸びない理由を「価格が高いから」と単純に結論づけ、値下げを実施。しかし実際の原因は「機能が顧客ニーズに合っていない」ことであり、値下げが逆に利益率を低下させてしまう場合があります。

改善のポイント

事実に基づいた判断を行うために、データや意見を幅広く集め、客観的な視点を養う必要があります。

3.独りよがりな行動をとる

問題解決能力が低い人は、他者の意見や助けを求めることを避け、自分一人で問題を解決しようとすることがあります。この結果、視野が狭まり、効果的な解決策が見つからないことが多いです。

具体例

プロジェクトが遅延している状況で、「自分が何とかすればいい」と判断し、チームに相談せずに独断でスケジュールを変更した結果、他の工程に影響が出て混乱を招く場合があります。

改善のポイント

他者の力を借りることを恐れず、問題解決におけるチームワークの重要性を理解しましょう。

4.解決策の実行に消極的である

問題解決能力が低い人は、解決策を考えたとしても、実行に移すことをためらう傾向があります。これは、失敗を恐れる気持ちや、責任を負いたくないという心理に起因することが多いです。

具体例

新たな業務手順の改善案を提案したものの、「本当にうまくいくかわからない」として実行を先延ばしにし、現状の非効率な手順を放置してしまうケースがあります。

改善のポイント

失敗を恐れるのではなく、小さなステップから実行し、試行錯誤を繰り返す姿勢を持つことが重要です。

5.結果を検証せずに終わらせる

問題解決能力が低い人は、解決策を実行した後、その結果をきちんと検証せず、「とりあえず終わった」と思い込むことがあります。このような行動は、問題の再発を招き、根本的な改善を妨げます。

具体例

クレーム対応手順を改善したものの、その後の顧客満足度調査やクレーム件数の変化を追わず、結果的に改善が機能していないことに気づかないケースがあります。

改善のポイント

実行後は、結果をデータやフィードバックで検証し、必要に応じて調整や再実行を行うことを習慣化しましょう。

問題解決能力が低い人の特徴には、これらが挙げられます。これらの特徴は、意識的に改善することで克服可能です。具体的には、問題に迅速に取り組む姿勢や、チームメンバーと協力する姿勢を養い、行動を確実に実行し、検証を怠らないことが大切です。

問題解決能力は日々の業務を通じて磨かれるものであり、これらの弱点を認識し、改善していくことで着実に向上します。

問題解決がうまくいかない時の思考回路

問題解決がスムーズに進まないとき、多くの場合その原因は考え方や物事の進め方にあります。ここでは、具体的な例を挙げながら、問題解決がうまくいかない人に見られる典型的な思考回路について解説します。

解決策から考えている

問題を解決する際、いきなり解決策から考え始める人がいます。この場合、そもそも「何が本当の問題なのか」が明確になっていないため、解決策がずれてしまうことが多いです。

たとえば、「売上が落ちている」という課題に対して、広告費を増やすことを解決策として進めた結果、根本原因が商品の品質問題だったと後から判明することがあります。問題解決の第一歩は「問題を正しく特定する」ことであり、解決策を考えるのはその後です。

問題に対して責任が無い

問題解決が進まない場合、その問題に対する責任感が欠如していることが一因となることがあります。「自分には関係ない」「誰かがやってくれるだろう」といった姿勢では、課題に対する本気度が低くなり、思考や行動に積極性が生まれません。

たとえば、職場でチーム全体の目標が未達成になりそうな場合でも、「自分の業務範囲外だ」と考える人がいると、解決のスピードが遅れます。責任感を持ち、自分事として捉えることが解決への近道です。

解決に必要な知識がない

問題解決がうまくいかない理由として、必要な知識やスキルが不足しているケースがあります。解決策を考えるにも、状況や業界の知識、または関連するデータがなければ、的外れな結論に至ってしまいます。

たとえば、ITの問題を解決しようとしても、基本的なプログラミング知識がなければ対策を講じることは難しいでしょう。このような場合は、専門家に相談する、関連知識を学ぶ、情報収集を徹底することが重要です。

焦ってしまって思考が止まっている

問題が差し迫った状況では、焦りから冷静な思考ができなくなることがあります。これにより、感情的に動いて誤った決断をしたり、そもそも何をすべきかが分からなくなったりすることがあります。

たとえば、納期が迫っているプロジェクトでトラブルが発生したとき、焦りのあまり全体像を無視して一部だけに集中し、結果的に状況を悪化させることがあります。このようなときには、一度手を止めて深呼吸をする、少しの間その場を離れるなどして心を落ち着け、状況を広い視野で見直す習慣を持つことが大切です。

現状を認識できていない

問題解決が進まない背景には、現状を正確に把握していないことがあります。

たとえば、会社の売上減少を課題とした場合に「市場全体の動向」「競合他社の状況」「自社の強みと弱み」といった情報を把握せずに行動すると、効果の薄い対策に時間やリソースを浪費することになります。現状認識は問題解決の基盤となる部分であり、十分なデータ収集や分析が欠かせません。

解決方法を言語化できていない(他人と共有できていない)

問題解決に必要な行動を具体的に言語化していない場合、チームで取り組む際に混乱が生じやすくなります。「なんとなくこうすればいい」といった曖昧な指示や計画では、関係者間で認識がずれ、結果的に解決が遠のきます。

たとえば、プロジェクト進行中に「もっと良いデザインにする」といった抽象的な目標を掲げても、メンバーは具体的に何をどう改善すればいいのか分かりません。解決策を他人と共有する際は、具体的でわかりやすい言葉に落とし込み、共通理解を得ることが求められます。

以上のように、問題解決がうまくいかない時の思考回路には、いくつかの共通点があります。これらを意識して改善することで、問題解決能力を向上させる土台を作ることができます。

重要なのは、問題に対して冷静かつ論理的に取り組み、適切な知識やスキルを活用しながら責任を持って解決に向き合う姿勢です。また、曖昧さを排除し、周囲と協力して進めることが成功のポイントとなります。

関連コンテンツ

問題解決に必要なステップ

仕事における問題解決を効率的かつ効果的に進めるためには、体系的なステップを踏むことが重要です。感覚や勢いだけで取り組むと、見落としや間違った方向への努力が発生し、解決までの時間やリソースが無駄になる可能性があります。以下では、問題解決に必要な具体的なステップを詳しく解説します。

1.問題の明確化

最初のステップは、「何が問題なのか」をはっきりさせることです。ここでは、問題そのものを具体的に定義し、解決すべき課題を絞り込みます。

たとえば、「業績が伸びない」という漠然とした問題を「新規顧客の獲得数が昨年比で30%減少している」といった具体的な形にすることが必要です。具体化の際には以下のポイントを押さえましょう。

- 問題の原因ではなく、現象そのものを記述する。

- データや事実に基づいた記録を活用する。

- 抽象的な言葉を避け、できるだけ明確な表現を心がける。

2.原因の特定

問題が明確になったら、その原因を掘り下げて特定します。ここで重要なのは、表面的な要因ではなく根本原因(真因)を見つけることです。

原因特定のための有効な手法として、以下のようなものがあります。

| 5Why分析 | なぜを5回繰り返し、根本的な原因を追究します。 |

| 特性要因図(フィッシュボーンダイアグラム) | 問題に影響を与える要因を整理し、全体像を可視化します。 |

| データ分析 | 数値データを活用して、問題のパターンや傾向を探ります。 |

原因を特定する際には、先入観を排除し、多角的に考えることが大切です。

3.解決目標の設定

次に、解決のための具体的な目標を設定します。この目標は、SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に従って設定するのが効果的です。

たとえば、「売上を伸ばす」という漠然とした目標ではなく、「次の四半期末までに新規顧客を20件獲得し、売上を前年比15%増加させる」といった具体的で測定可能な目標を設定することがポイントです。

目標設定が明確でないと、チームの方向性がブレたり、行動計画が非効率になりやすいため、注意が必要です。

4.解決策の立案

目標が定まったら、それを達成するための解決策を考えます。このステップでは、できるだけ多くの選択肢を挙げ、最適なものを選ぶことが求められます。

以下のような方法を活用すると効果的です。

| ブレインストーミング | チームでアイデアを出し合い、多様な視点を取り入れる。 |

| SWOT分析 | 自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理し、解決策を考える。 |

| リスク分析 | 各解決策に潜むリスクを評価し、最も実現可能かつ効果的な選択肢を決定する。 |

また、選んだ解決策は、実現性やコスト効果、時間などを考慮した上で最適化することが重要です。

5.実行計画の策定

解決策が決まったら、それを実行するための具体的な計画を立てます。計画には以下の要素を含めると効果的です。

作業内容の詳細化

具体的な行動内容を明確にする。

責任の割り振り

誰がどの作業を担当するのかを決める。

スケジュールの作成

各作業の期限を設定し、進行状況を管理する。

リソースの配分

必要な資源(人材、予算、時間など)を割り当てる。

計画が具体的であればあるほど、実行時の混乱を防ぎやすくなります。

6.解決策の実行

計画が整ったら、実際に解決策を実行します。このステップでは、進捗状況を継続的にモニタリングし、問題が再発しないように注意深く取り組むことが重要です。

また、実行中には以下のポイントに留意しましょう。

柔軟性を持つ

状況に応じて計画を見直し、必要に応じて調整する。

進捗を共有する

チーム間で情報をこまめに共有し、一体感を保つ。

7.効果の評価と次の対応

最後に、解決策の実行がどの程度成功したかを評価します。ここでは、目標を達成できたかどうかだけでなく、これまでの取り組み全体を振り返り、改善点を洗い出します。評価の際に考慮すべきポイントは以下の通りです。

結果の測定

目標値と実際の結果を比較し、達成度を確認する。

改善点の抽出

うまくいった点、いかなかった点を分析し、次回以降に活かす。

再発防止策の検討

同じ問題が再び起こらないよう、長期的な対策を講じる。

次の対応をしっかり行うことで、問題解決のスキルが組織全体に蓄積され、将来的な課題にも対応しやすくなります。

問題解決は、一連のステップを確実に踏むことで精度が上がり、効率的に進めることができます。問題の特定から評価までの流れを意識し、常に論理的かつ計画的に進める習慣を身につけることで、より高いレベルの問題解決能力を発揮できるようになるでしょう。

問題解決能力を高めるためのスキル

仕事における問題解決能力は、効率的に成果を上げ、周囲と協力して課題を乗り越えるために欠かせないスキルです。この能力は先天的なものではなく、後天的に学び、磨くことが可能です。

以下では、問題解決能力を高めるために必要な具体的なスキルについて詳しく解説します。

1.論理的思考力

論理的思考力は、問題解決の基盤となるスキルです。複雑な状況を整理し、原因と結果の関係を正確に捉えることで、適切な解決策を導き出す力が求められます。論理的思考力を高めるためには以下の方法が有効です。

フレームワークを活用する

たとえば、「ロジックツリー」や「MECE(モレなくダブりなく)」を使うことで、問題を漏れなく整理できます。

ロジックツリーとは、問題をツリー状に分解し、原因や構造を視覚的に整理する手法です。たとえば、「売上減少」という問題を「顧客数の減少」や「平均単価の低下」などの具体的な要因に分解し、さらにそれらの要因を深掘りして整理します。これにより、問題の全体像を明確にし、解決すべき課題を特定しやすくなります。

一方、MECE(モレなくダブりなく)は、情報を整理する際に「漏れがない」状態と「重複がない」状態を意識するための原則です。たとえば、顧客を分類する際に「年齢」「地域」「購入頻度」といった基準を明確にし、それらが重ならないように整理することで、網羅的かつ効率的な分析が可能になります。

これらのツールを活用することで、複雑な問題をスッキリ整理し、効果的な解決策を導き出しやすくなります。

仮説思考を身につける

解決策を考える際に、先に仮説を立て、それを検証することで効率的に進められます。

客観的な視点を持つ

感情や個人的な意見にとらわれず、データや事実に基づいて考える癖をつけましょう。

論理的に考える習慣をつけることで、複雑な問題にも冷静に対処できるようになります。

2.コミュニケーション能力

問題解決は一人で行うものではなく、チームや関係者との協力が重要です。そのため、コミュニケーション能力は欠かせません。特に以下のポイントを意識すると効果的です。

相手の意見を傾聴する

自分の考えを押し付けず、相手の話に耳を傾けることで、新たな視点や解決策が見つかることがあります。

わかりやすく説明する

自分の考えや解決策を、専門用語を避けながら簡潔に伝えられる能力が必要です。

適切な質問を投げかける

問題の本質を見極めるためには、相手に効果的な質問をするスキルも重要です。

円滑なコミュニケーションは、情報の共有や意識の統一を促し、問題解決をスムーズに進める力となります。

3.分析力

問題を正しく理解し、その原因を突き止めるには分析力が不可欠です。データや情報を整理し、パターンや傾向を見出す力を養いましょう。分析力を高めるためのポイントは以下の通りです。

データを収集する

必要なデータや情報を集め、それを正確に読み解きます。

可視化する

グラフや図表を活用して、情報を整理し分かりやすくする。

課題を分解する

問題を細かく分解し、重要な要素に注目する。

分析力が向上することで、問題の本質をより迅速に見極められるようになります。

4.柔軟な思考力

問題解決では、時に既存の枠組みにとらわれない発想が求められます。柔軟な思考力を高めるためには以下を意識すると良いでしょう。

複数の選択肢を考える

一つの解決策に固執せず、他の可能性も探る。

違う視点から考える

自分とは異なる視点や立場で物事を捉える練習をする。

創造力を養う

日常的に新しいアイデアや方法を考える習慣をつける。

柔軟な発想は、従来の方法では解決が難しい問題に対して特に効果的です。

5.タイムマネジメント能力

問題解決にはスピード感も重要です。いかに効率的に取り組むかは、結果を大きく左右します。タイムマネジメント能力を高めるには以下を心がけましょう。

優先順位をつける

重要度と緊急度に基づいてやるべき作業を整理します。

期限を設定する

目標達成のための具体的な締切を決め、それを守る習慣をつける。

効率的に進める方法を模索する

ツールやアプリを活用し、業務の無駄を減らします。

計画的に時間を使うことで、限られたリソースを最大限活用できます。

6.ストレスマネジメント

問題解決の場面では、プレッシャーやストレスにさらされることも少なくありません。冷静な判断を下すためには、心身の健康を維持するスキルも必要です。

リラクゼーションを取り入れる

瞑想や深呼吸、短い休憩を活用してリフレッシュします。

ポジティブな考え方を持つ

失敗や困難を成長のチャンスと捉えることで、精神的な負担を軽減します。

サポートを求める

困難な状況では、同僚や上司に助けを求めることをためらわない。

ストレスをコントロールできるようになると、問題解決に集中しやすくなります。

問題解決能力は、複数のスキルが組み合わさることで磨かれていきます。これらのスキルを意識的に向上させることで、より高いレベルの問題解決が可能となります。日々の業務の中でこれらのスキルを実践し、反省と改善を繰り返すことで、確実に成長していけるでしょう。

まとめ

仕事における問題解決能力は、個人としても組織としても成長の鍵となる重要なスキルです。本コラムでは、問題解決能力が高い人と低い人の特徴を比較し、うまくいかない原因や必要なステップ、さらにはスキル向上の方法について詳しく解説してきました。これらの知識を実践することで、日々の業務や課題への取り組み方に変化をもたらすことができるはずです。

問題解決の成功には、「問題を正しく理解する力」「適切な手順を踏む力」「周囲と協力しながら進める力」が不可欠です。しかし、それは完璧である必要はなく、失敗や試行錯誤を重ねながら少しずつ磨いていくものです。一つひとつの経験が成長につながり、より大きな課題に取り組む力を養います。

また、問題解決は個人だけでなく、チームや組織全体で取り組むことが多いものです。個人の能力を伸ばすだけでなく、周囲と連携し、お互いの強みを活かし合う姿勢が重要です。互いに意見を出し合い、解決策を共有する過程の中で、より良い結果が生まれることでしょう。

最後に、問題解決は一つのスキルとして完結するものではなく、継続的に学び、改善を繰り返すことが必要です。日々の業務の中で小さな問題に対しても真剣に向き合い、解決を通じて新たな知見を得ることを大切にしてください。その積み重ねが、長期的には大きな成功につながるはずです。

本コラムが、皆さまの問題解決能力を高める一助となれば幸いです。今後も継続的な学びと実践を通じて、さらにスキルを磨き、自信を持って課題に取り組んでいきましょう。

監修者

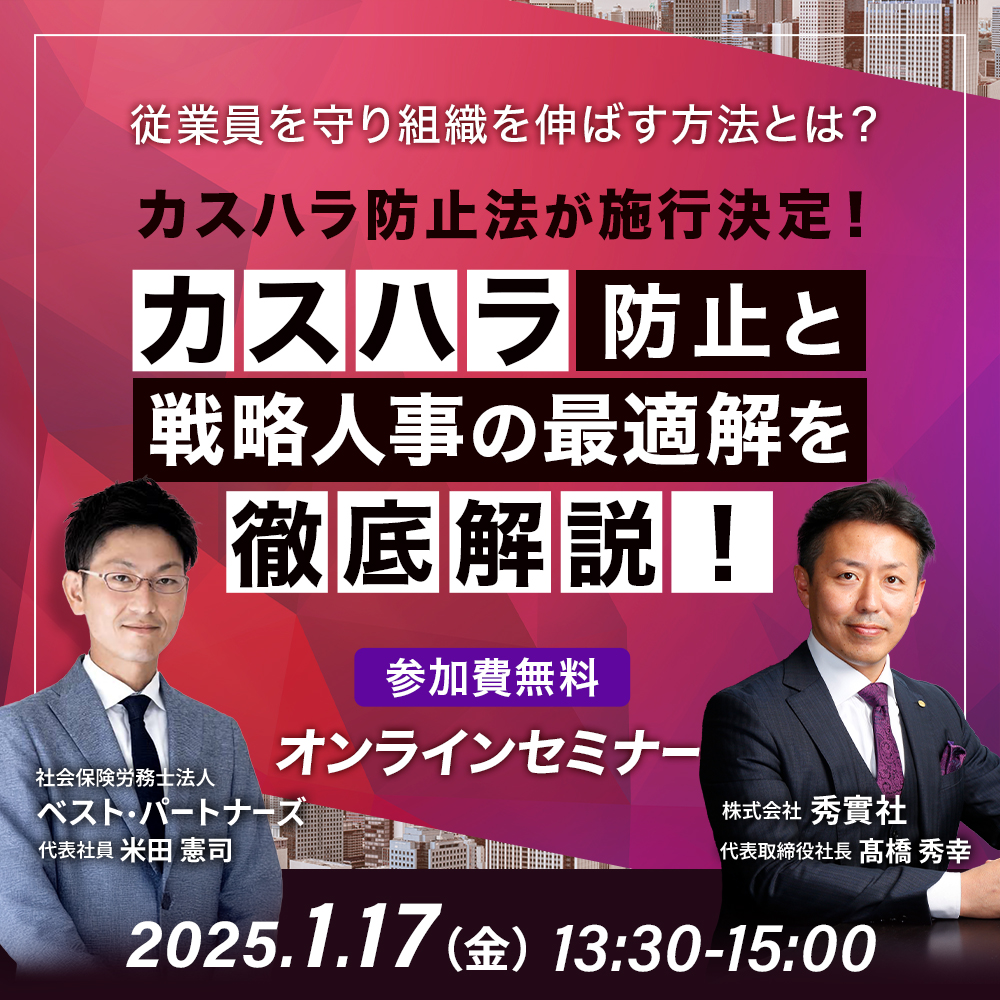

- 株式会社秀實社 代表取締役

- 2010年、株式会社秀實社を設立。創業時より組織人事コンサルティング事業を手掛け、クライアントの中には、コンサルティング支援を始めて3年後に米国のナスダック市場へ上場を果たした企業もある。2012年「未来の百年企業」を発足し、経済情報誌「未来企業通信」を監修。2013年「次代の日本を担う人財」の育成を目的として、次代人財養成塾One-Willを開講し、産経新聞社と共に3500名の塾生を指導する。現在は、全国の中堅、中小企業の経営課題の解決に従事しているが、課題要因は戦略人事の機能を持ち合わせていないことと判断し、人事部の機能を担うコンサルティングサービスの提供を強化している。「仕事の教科書(KADOKAWA)」他5冊を出版。コンサルティング支援先企業の内18社が、株式公開を果たす。

最新の投稿

2 人事評価制度2024年12月14日⑧「人事評価制度」とキャリア形成:成長を支援する評価の役割

2 人事評価制度2024年12月14日⑧「人事評価制度」とキャリア形成:成長を支援する評価の役割 2 人事評価制度2024年12月13日⑦「人事評価制度」が変える人材育成:フィードバック文化の醸成

2 人事評価制度2024年12月13日⑦「人事評価制度」が変える人材育成:フィードバック文化の醸成 2 人事評価制度2024年12月12日⑥中小企業における「人事評価制度」の作り方と成功事例

2 人事評価制度2024年12月12日⑥中小企業における「人事評価制度」の作り方と成功事例 2 人事評価制度2024年12月11日⑤「人事評価制度」が抱える課題とその解決策とは?

2 人事評価制度2024年12月11日⑤「人事評価制度」が抱える課題とその解決策とは?

コメント